L’égalité aux abonnées absentes

Manger pour vivre, manger pour grandir, mange ça te fera du bien, tu devrais manger plus, tu devrais manger moins, tu devrais manger mieux, c’est de la nourriture, pas de l’amour, j’ai trop mangé, j’ai encore faim, y a rien à manger, faut faire les courses, t’as préparé le repas, il n’y aura jamais assez, ça en fait des restes, finis ton assiette, y a rien de végé, on mange quoi ? À lire ces quelques lignes, l’angoisse nous prend, et remonte jusqu’à la gorge. On s’y retrouve, on se reconnaît : ces phrases alimentent nos quotidiens respectifs. Tous les jours : manger – et trois fois dans la journée. Tous les jours, inlassablement, y penser.

Mais c’est quoi, manger ? Au-delà de l’impératif physiologique, qui pose l’alimentation comme condition de vie et de survie, quels sont les nombreux sujets soulevés par l’alimentation ? Entre cause et symptôme, “manger” est une notion au carrefour de différents domaines et enjeux, dont nous tâcherons de faire un récit.

Ce mois-ci, compte tenu du 8 mars (journée internationale des droits des femmes) nous nous focaliserons sur le statut des femmes en cuisine, afin de rappeler aux oreilles attentives quelques chiffres, tout en mettant en lumière des femmes qui ont fait l’histoire de la cuisine, sans bénéficier d’un dixième de la notoriété d’Etchebest…

Une division genrée

A coups de discussions, de publicités, de reportages qui vantent l’égalité homme-femme, le mois de mars exacerbe en réalité la sous représentation féminine en prétendant la combattre, et le 8 mars à lui seul ne saurait combattre des siècles de domination masculine. Pour recouper avec nos sujets, nous,avons décidé de faire un bref papier sur les femmes en cuisine, pour rappeler quelques chiffres et présenter quelques cheffes qui valent plus que les étoiles Michelin. Ainsi, en 2018, sur 621 restaurants étoilés, 3% seulement avaient une femme pour cheffe. Quatre ans plus tard, en 2022, 32 restaurants étoilés sur 627 avaient pour cheffe une femme. Que l’on se rassure, donc, la société évolue, et en l’occurrence pas pour le pire – mais pas encore pour le mieux ni même pour le suffisant. Ces chiffres sont d’autant plus surprenants que les écoles de cuisine comptent 52% de femmes, soit plus de la moitié. Pourtant, les chefs sont à 94% des hommes. Alors où passent les femmes, entre le diplôme et la tête de la brigade1 ?

Sans grande surprise, elles ne quittent pas la cuisine, mais sont reléguées à l’exercer comme des tâches domestiques et non comme des carrières ; elles sont victimes de la grande division de l’industrialisation : le “travail gratuit” versus le “travail salarié”. Seules allaitantes, les femmes ont été assignées à la maternité, et ainsi, par une galipette patriarcale, au foyer et à ses multiples tâches domestiques. En 2016 encore, nos sociétés peinent à trouver un équilibre et une parité en matière de réalisation des tâches alimentaires. Dans l’ouvrage Genre et emploi du temps. (Non-)Évolution des stéréotypes de genre, coécrit par G. Lorieux, T.-P. VanTienoVen, le constat est clair : en Belgique, les femmes passent 3h17 quotidiennement à effectuer des tâches domestiques, parmi lesquelles la cuisine, contre 1h57 pour les hommes. Les françaises ne sont pas épargnées, et passent en moyenne 77 minutes à cuisiner par jour, contre 15 minutes pour les hommes.

Si les femmes prennent à leur charge (physique et mentale) ce qui concerne la cuisine dans le cadre du foyer, elles demeurent sous-représentées et minoritaires dans ce même milieu dès lors qu’il devient professionnel. Bourdieu le dit si bien : “Les mêmes tâches peuvent être nobles et difficiles, quand elles sont réalisées par des hommes, ou insignifiantes et imperceptibles, faciles et futiles, quand elles sont accomplies par des femmes ; comme le rappelle la différence qui sépare le cuisinier de la cuisinière, le couturier de la couturière, il suffit que les hommes s’emparent de tâches réputées féminines et les accomplissent hors de la sphère privée pour qu’elles se trouvent par là ennoblies et transfigurées..”2 J’ose même compléter cet extrait, et noter que ces tâches peuvent bien s’accomplir dans la sphère privée, si c’est un homme ils bénéficieront d’un regard fier et admiratif. Aussi s’exclame-t-on encore “C’est le bon !” lorsque, dans les couples hétérosexuels, le garçon fait le ménage ou la cuisine.

Toujours dans le même ouvrage, Bourdieu avance que la domination masculine ne se comprend qu’après examen des mécanismes qui en permettent la reproduction dans chacune des institutions, en l’occurence la famille. En ce qui concerne la division genrée du travail culinaire, elle remonte à si longtemps que sa déconstruction semble impossible. Nora Bouazzouni, journaliste et autrice de “Faiminisme, quand le sexisme passe à table” remonte jusqu’au paléolithique pour aborder la division genrée de la cuisine. Alors, nous explique-t-elle, les femmes n’avaient pas le droit de tuer puisqu’elles mettaient au monde des enfants : qui donne la vie ne peut donner la mort. Elles ne faisaient “que” transformer en viande la bête chassée par les hommes, ce qui dessinait les prémices de la domination masculine dont aujourd’hui encore le femmes font les frais : elles étaient transformatrices de chère, mais pas nourricières.

Les “mères lyonnaises”

Il faudra attendre la fin de la première guerre mondiale pour qu’apparaissent des femmes à la tête d’auberges ou de brasseries ; l’entre -deux guerres signe le début d’un tourisme plus massif, dont les “mères lyonnaises” sauront tirer profit. Auparavant, ces cuisinières étaient au service de grandes familles bourgeoises, qui se séparèrent d’elles lors de la crise économique de 1922. Désemployées, ces cuisinières se mirent à leur compte, ouvrant des brasseries ou des auberges. Originellement, les plats étaient régionaux, gourmands, riches en gras et en beurre, et les auberges offraient une atmosphère chaleureuse et populaire, brassant une clientèle mixte grâce à des prix raisonnables. Au fil du temps, pour séduire le Guide Michelin et en obtenir les étoiles, les Mères lyonnaises ont modifié leur approche culinaire pour se diriger vers des plats gourmets, aux saveurs plus fines. C’est ainsi qu’elles ont orienté la cuisine française vers la gastronomie, notamment en formant des chefs qui aujourd’hui font figure d’autorité en la matière. Par exemple, derrière Paul Bocuse se trouve sa formatrice, la Mère Brazier, première femme à obtenir 3 étoiles dans la Guide Michelin3. Elle sera retenue comme figure principale du mouvement des Mères Lyonnaises. Pourtant, à ses côtés se hissent d’autres femmes : la Mère Léa, la Mère Fillioux, la mère Poulard, la Mère Bourgeois… Mais distinctions de genre, patriarcat et culture du sexisme obligent, ces femmes et leur souvenir sont méconnu·es, aussi étoilées soient-elles.

Aujourd’hui (et plus précisément depuis que #MeToo a permis de libérer la parole, et d’engager des réflexions autour de la domination systémique dans les cadres d’exercice professionnel – MeToo Cinemé, MeToo Bar, MeToo cuisine… ), les femmes cuisinières bénéficient d’une visibilité légèrement plus importante et diffuse. Elles investissent mieux que les hommes les réseaux sociaux, et parviennent à construire des communautés importantes et solidaires, notamment parce qu’elles conjuguent bonne cuisine et militantisme (par exemple : Shirley Garrier, Chloé Charles4, Ai Loann5). Selon Maria Canabal, présidente de Parabere Forum6 et féministe, parler des femmes en cuisine est déjà une avancée importante. Il s’agit de rendre les femmes cheffes protagonistes7. Et pourquoi pas rendre les mérites de Paul Baucuse à la Mère Brazier ?

Inévitablement, la question de la cuisine rencontre celle de l’alimentation, et des cuisinières aux mangeuses le lien semble évident. Il s’agira, en revanche, d’un prochain épisode – et je laisserai Colette en assurer la transition…

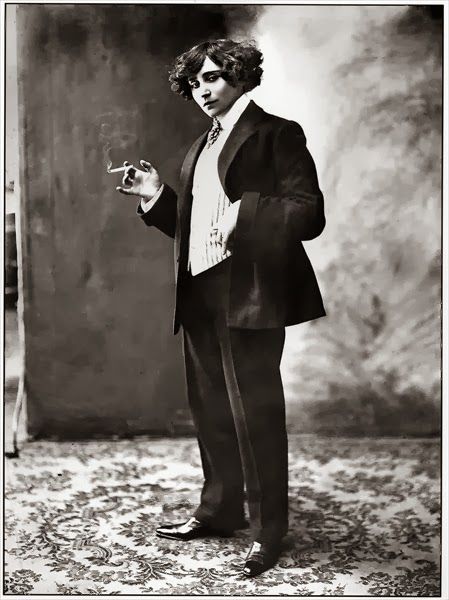

En parlant de Colette…

Le lien entre littérature et nourriture n’est peut-être pas évident, pourtant il existe parfois même au service du féminisme. Ainsi Colette ne s’est jamais cachée de son appétit ou de la gourmandise autour de laquelle tournent des paragraphes entiers de ses oeuvres. Elle écrit, dans Le Pur et l’Impur, que le goût est le plus “aristocratique de nos sens”. Au fil de ses écrits, on retrouve des paradis fruitiers, des paniers garnis, des chocolats chauds, des gâteaux, de la braise et de la viande. Colette couvre tout un chapitre de l’histoire du féminisme ou la gourmande rencontre la gourmette, l’autrice la mangeuse, et personne depuis ne saurait aussi bien écrire à propos d’une gousse d’ail : “ Laquelle d’entre vous se doute, lectrices, en savourant l’authentique “ lièvre à la royale ”, fondant, chaud à la bouche, que soixante — vous lisez bien soixante — gousses d’ail ont coopéré à sa perfection ? Un lièvre à la royale réussi n’a pas goût d’ail. Sacrifiées à une gloire collective, réduites à une consomption sans seconde, les soixante gousses d’ail, méconnaissables, sont pourtant présentes, indiscernables, cariatides qui soutiennent une flore légère et grimpante d’épices potagères…”8

Entre 1938 et 1940, Colette écrivait des recettes dans le journal Marie-Claire (destiné à un lectorat féminin), mais c’est dès l’écriture du premier Claudine, au tout début du siècle, que la célèbre autrice a laissé sa plume noircir des pages autour de sa propre gourmandise. Des gommes et du papier pour la grande Anais (Claudine à l’école, 1900), du cochon pour Claudine (La maison de Claudine, 1922), des mets marocains (Prisons et paradis, III, 773), du gigot, de la truffe, du beurre et beaucoup de pain. Et si France Inter se permet de sous-titrer, en 2021, “[Colette] aimait les mets lourds, qui lui firent prendre du poids dans les années 1920 et 1930”9, Colette, elle, déclare simplement “J’aime être gourmande”.

1Nom donné dans les restaurants à l’ensemble du personnel de cuisine.

2P. Bourdieu, La domination masculine, Paris : Seuil, 1998, p. 86.

3https://www.legourmeur.fr/portfolio-items/les-meres-lyonnaises-de-auvergne-rhone-alpes/

4https://kitchentheorie.com/chloe-charles/

5https://www.laveniradubon.fr/lifestyle/adb-wlg-a-la-rencontre-dai-loan-cheffe-de-sezono

6https://parabereforum.com/parabere/

7http://foodandsens.com/f-and-s-live/maria-canabal-journaliste-et-fondatrice-du-parabere-forum/

8 Colette, Récriminations (article du magazine Vogue paru en 1929)

9https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/un-ete-avec-colette/un-ete-avec-colette-du-mardi-27-juillet-2021-8541155